长江经济带分片建群加速融合 医保互通等密集落地

医保可以互通、公积金可以异地通用……长江商报记者发现,当一系列涉及民生的政策逐步落地的时候,在普通市民来看,这才是长江经济带融合的开端。

从2013年首届长江中游城市群省会城市会商会开始,武汉、长沙、南昌、合肥4城的融合就已行在路上。2015年,更是各种政策密集落地,从年初的公积金异地贷款到年底的医保互通,无一不是体现了融合。

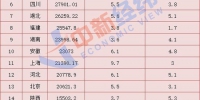

长江经济带包括11省市,面积超200万平方公里,由长三角、长江中游、成渝三大城市群串联而成,后起的长江中游城市群的逐步融合,正体现了长江经济带打破行政区划界限和壁垒的大趋势。

然而,地域的融合最终要体现在产业上,在长期的竞争关系之下,如何走向竞合甚至是充分的合作,长江经济带还有很长的路要走。

逐步打通民生障碍

高速铁路的建成以及产业的跨区域发展,加速了人才的流通,长江中游城市群人才之间的流通已成为常态。

“现在武汉到长沙只需一个半小时,基本上只是武昌到汉口的时间,所以,只要待遇合适,在哪里工作都不太重要。”李倩是武汉大学的一名大四学生,她对长江商报记者说,目前正在找工作,她是武汉人,对于中部几省来说,自己未来在哪里工作,她并不太在意。

事实上,多年以来,长江中游城市群之间的人才,已在根据市场正常流通。作为科教强市的武汉,更是人才的集中地。

但长期以来,因为省市之间的壁垒,让各地人才在流通过程中,也产生了一些障碍。今年以来,4省会城市之间签订和实施的一系列协议,让4城之间的障碍逐渐打破。

张兴华是武汉人,5年前武汉理工大学毕业之后,他去往合肥一家大型企业工作,目前已在当地定居。前年,他有了自己的孩子,正好父母从单位退休,从武汉到合肥去帮他带孩子。

“父母年龄大了,难免会生病,父母的医保都是武汉的,之前在合肥用医保看病总会面临很多问题。”张兴华对长江商报记者表示,去年母亲生了一场大病,为了医保报销的方便,只得在合肥的医院简单处理之后,回到武汉去住院治疗,为了照顾母亲,父亲也随之回到武汉,家里的孩子没人照顾,他们只能请了一个保姆。而平时父母有些小问题,在合肥也就懒得用医保,避免两地之间来回跑报销的麻烦。

1 2 3 下一页